ASPECTOS TÉCNICOS DOS JORNAIS DE CUIABÁ

DO SÉCULO XIX

Natalia Roseira (UFMT)

INTRODUÇÃO

Neste artigo apresento parte da pesquisa que desenvolvi no mestrado em Estudos de Linguagem. Tomando por base jornais editados em Cuiabá no século XIX, analisei a linguagem verbal e não verbal utilizada em alguns periódicos de caráter noticioso que circularam nesta capital no período de 1847 a 1899, fiz um levantamento dentre outros, nos aspectos técnicos da prática jornalística dos jornais do século XIX, e comparei com as técnicas dos jornais atuais.

Nesse artigo analiso apenas alguns aspectos técnicos que observei nos jornais. Estes jornais foram microfilmados pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e estão arquivados no Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR) da UFMT. Alguns deles, quatro originais, estão arquivados na Casa Barão de Melgaço.

Discuto os aspectos técnicos da prática jornalística, com o objetivo de descrever o fazer jornalismo no século XIX, em Cuiabá. Na perspectiva teórica da crítica textual, analiso as notícias veiculadas nestes jornais, e a forma como elas são apresentadas, atuando, em especial, na função transcendente da atividade filológica, que consiste em transformar o testemunho escrito – neste caso, a técnica jornalística – num instrumento que permite que a história do jornalismo em Mato Grosso possa ser reconstituída e, ao mesmo tempo, oferecer ao leitor material que lhe permita perceber a visão de profissionais da imprensa de então em relação ao cotidiano social, cultural, político e econômico no contexto histórico do século XIX.

Sendo assim, analisei os jornais: A Imprensa de Cuyabá (07/08/1859), A Situação (05/09/1869), O Povo (21/01/1879), O Argos (30/04/1882), Echo de Cuiabá (06/03/1884), e O Clarim (18/07/1894).

Também situo o leitor neste artigo, quanto à época em que os jornais pesquisados foram editados, e apresento resumidamente a situação política, econômica e social vivida por Cuiabá e pelo país, na ocasião.

CONTEXTO HISTÓRICO

No período entre 1847 e 1899, quando o Brasil se encontrava no denominado período Imperial, Mato Grosso havia recém saído de um dos movimentos regenciais mais vigorosos da época, que foi a “Rusga”, uma luta armada travada no interior das elites, ocorrida em Mato Grosso em 1834.

Assumindo o governo o Coronel João Poupino Caldas no dia 26 de maio de 1834, quatro dias depois a 30, por volta das 11 horas da noite “se ouviu tocar rebate de cornetas e caixas de guerras, tiros de arcabuzes, e gritos de morram os bicudos. Na escuridão da noite apenas se ouviam barulhos de machados e alavancas arrombando as portas dos negociantes adotivos ali residentes”. O nome de bicudo, era alcunha pejorativa que os cuiabanos davam aos portugueses. A “RUSGA” foi o movimento armado de 30 de maio de 1834, a noite de São Bartolomeu mato-grossense, em que a massa popular se agitava iracunda, o povo reclamava a retirada dos portugueses do solo pátrio. (Mendonça, 1982: 30).

Foi nessa época, após a decadência das Minas Gerais no extrativismo mineral, que a província de Mato Grosso encontrava uma solução para o problema de comunicação com o litoral, feita até então por caminho terrestre.

De acordo com historiadores e escritores de Mato Grosso pesquisados para o desenvolvimento desse trabalho, foi assinado o Tratado de Aliança, Comércio, Navegação e Extradição entre o Brasil e a República do Paraguai, dessa forma o Brasil pode se ligar ao Rio de Janeiro e a São Paulo utilizando a navegação pelos rios Paraguai e da Prata.

Apesar do tratado, a negociação com o Paraguai para a abertura da hidrovia não durou muito tempo. Em 1865 o governo paraguaio aprisionou o navio Marquês de Olinda, e rendeu o novo Presidente da Província de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos que viajava no navio a caminho de Mato Grosso, e foi declarada a guerra do Paraguai, que durou cerca de cinco anos (1865-1870).

A história indica que ao terminar a guerra, quase metade da população, que não tinha sido diretamente atingida pelo conflito, faleceu vitimada pela “varíola”, conhecida pelo nome de “bexiga”.

Conforme relatos de estudiosos do tema, após a guerra do Paraguai, Mato Grosso viveu um novo tempo, se abrindo para o capital internacional. Chegavam, especialmente da Europa, ao comércio mato-grossense; tecidos, sapatos, luvas, lustres, mobiliários, champanhe, chocolates, chás, remédios, ferramentas, e muitos outros produtos.

Foi nesse período, em que foram publicados os seis jornais estudados nessa pesquisa. Nessa época também circularam em Mato Grosso diversos outros jornais. Esses documentos estão arquivados em microfilmes no NDIHR. Entre eles está o primeiro jornal a circular no estado que foi o “Themis Matogrossense” (1839), e também estão, a “Gazeta Cuiabana” – terceiro jornal a surgir em Mato Grosso, que circulou nos anos de 1847 e 1848, e o segundo jornal que circulou em Cuiabá, o “Cuiabano Official” (1842). Depois vieram, “Echo Cuiabano” (1850), “O Noticiador Cuiabano” (1857 e 1859), “A Imprensa de Cuyabá”, (1859 a 1865), “O Popular” (1868), “A Situação” (1869 a 1871, 1878 a 1881, 1882 a 1884 e 1887), “O Liberal” (1871 a 1873, 1879 a 1881 e 1882), “O Porvir” (1877 e 1878), “O Povo” (1879, 1880 e 1882), “Província de Matto Grosso” (1879, 1880, 1881, 1882, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889), “Argos” (1882), “Club Litterário” (1882), “A Locomotiva” (1882 e 1883), “Pyrilampo” (1882), “Athleta” (1884), “Echo de Cuyabá” (1884), “O Expectador” (1884, 1885, 1886, 1888), “A Liça” (1885), “A Tribuna” (1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890), “A Gazeta” (1889, 1890, 1891), “O Matto Grosso” (1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1897, 1898), “A gazeta Official do Estado de Matto Grosso” (1893), “O Clarim” (1894), “A Verdade” (1894 a 1896), “O Republicano” (1895 a 1899), “O Filhote” (1899). O NDIHR tem arquivados pelo menos 26 títulos de jornais das época.

COMENTÁRIOS

SOBRE OS ASPECTOS TÉCNICOS OBSERVADOS

No século XIX os jornais editados em Cuiabá tinham certas peculiaridades que os diferenciam dos jornais de hoje. Os periódicos pesquisados traziam vários tipos de texto, como os literários, os noticiosos, os políticos, os culturais, artigos, editoriais, entre outros. No entanto, normalmente se utilizavam expedientes poéticos, o que de um modo geral não acontece hoje. Os jornais publicavam textos que atualmente se aproximam do texto de revistas. Ou seja, a imprensa de então buscava seduzir o leitor sendo criativa, mas não indo diretamente ao fato, começando por uma “introdução” do assunto. Hoje chamamos isto no jornalismo de nariz-de-cera[1].

Também observei que um dos conteúdos que hoje não é privilegiado em muitos jornais, tinha espaço garantido nos jornais com os quais trabalhei. Cito nesse exemplo a literatura. Apenas alguns jornais e com espaço bem definido, normalmente nos cadernos de cultura, trazem a literatura ao seu leitor. Nos jornais que foram o corpus da minha pesquisa, os textos literários eram publicados em capítulos que davam continuidade em cada edição dos jornais. A poesia também tinha o seu espaço. Apresento abaixo um exemplo retirado do jornal A Situação, página 3, coluna 1.

Mas apesar de o jornalismo, naquela época andar ao lado da literatura, ele é diferenciado dela, como explica Lage,

O jornalismo não é, porém, um gênero literário a mais. Enquanto, na literatura, a forma é compreendida como portadora, em si, de informação estética, em jornalismo a ênfase desloca-se para os conteúdos, para o que é informado. O jornalismo se propõe processar informação em escala industrial e para consumo imediato. As variáveis formais devem ser reduzidas, portanto, mais radicalmente do que na literatura. (1993 B: 35).

Também observei que os jornais começaram a existir com o objetivo de fazer propaganda, e os textos mostravam isso. Atualmente o texto jornalístico é separado da propaganda e o leitor tem como distingui-los no jornal.

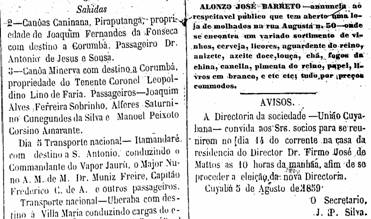

Outra diferença está em relação aos cadernos. As notícias que eram veiculadas nos jornais do século XIX, não vinham separadas por páginas ou assunto, no que chamamos nos séculos XX e XXI de cadernos. Temos os cadernos de política, economia, cultura, cidades, e outros. Naquela época o conteúdo não era muito organizado, como no exemplo abaixo retirado do jornal A Imprensa de Cuyabá, pág. 4.

Com relação ao tamanho dos textos, também há diferenças. Os jornais modernos evitam matérias extensas, embora os textos também não sejam muito curtos. Antigamente eles usavam muitos textos curtos, como as nossas atuais notas de colunas sociais. O exemplo abaixo foi retirado do jornal A Situação, página 1, coluna 1.

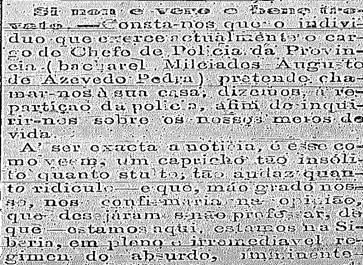

Também pude observar que há muita diferença em relação ao estilo de texto usado no século XIX em comparação com o de hoje, como no exemplo abaixo retirado do jornal O Povo, página 2, coluna 3 e páginas 3 e 4. As matérias não apenas eram opinativas, como muitas vezes moralistas e até beiravam o estilo ficcional. Os textos eram longos e não usavam apelo gráfico.

As retrancas que existem hoje também não eram utilizadas nos jornais pesquisados do século XIX. Quando há vários tipos de informação sobre o mesmo assunto, dividem-se essas informações em vários textos menores, as retrancas. Normalmente o primeiro texto introduz o assunto expondo os principais fatos, “destrinchando-os” nos demais. Essa técnica não era usada no passado.

Outra grande diferença é o objetivo com que se pratica hoje o jornalismo, e o que pretendiam na época, jornais e jornalistas. Atualmente existem os manuais de jornalismo que dão diretrizes aos profissionais atuais, além de estarmos em discussão permanente, com debates públicos e nas universidades, onde os teóricos estudam o jornalismo como uma ciência. Nos jornais editados em Cuiabá no século XIX não se percebe com muita clareza os reais objetivos daqueles profissionais. Sobre isso, Erbolato afirma que

As notícias que eram superficiais, limitando-se a narrar os acontecimentos, sofreram alterações em sua estrutura. Baniu-se a fórmula sacramental que se exigia, até há algumas décadas, de qualquer bom repórter: “Consoante havíamos noticiado, realizou-se ontem...”. Hoje novos esquemas são adotados. O recurso foi ao de dar ao leitor reportagens que sejam complemento do que foi ouvido no rádio e na televisão. (Erbolato, 2003:30).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo proposto nessa apresentação foi descrever o fazer jornalismo em Cuiabá no século XIX. Sendo assim devo dizer que ao me defrontar com as mais variadas notícias, com os periódicos de então, a linguagem utilizada neles, e comparando os aspectos técnicos da prática jornalística da época com os da contemporaneidade, optei por me colocar na perspectiva teórica da crítica textual, analisar as notícias veiculadas nos jornais de caráter noticioso que circularam nesta capital no período de 1839 a 1899, e a forma como elas são apresentadas, atuando, em especial, na função transcendente da atividade filológica.

De acordo com o que propus ao iniciar o trabalho, levantei aspectos técnicos da prática jornalística como diagramação, uso ou não do lide, das retrancas, a divisão em categorias, a primeira página, a redação, o expediente, a paginação, entre outros aspectos.

E o que encontrei? Descobri que de um modo geral os jornais eram bem diferentes dos de hoje. Na diagramação não havia preocupação em harmonizar texto e outros recursos gráficos. Havia muito texto e não se usava recursos gráficos. Não havia fotos, gráficos ou outros tipos de recurso dessa natureza, como ocorre atualmente.

Quanto ao lide[2], que hoje se usa, ou seja, responder logo no início do texto as perguntas: o quê?, quem?, como?, quando?, onde?, porquê?, tal preocupação não havia. Eles usavam o que chamamos hoje de nariz-de-cera, ou seja, faziam uma introdução do assunto logo no início do texto, e só depois o leitor descobria qual era o assunto. O redator não era objetivo, não ia diretamente ao fato como se faz hoje. O texto se aproximava muito da literatura, chegava a ser quase ficcional.

Outros aspectos técnicos me chamaram a atenção como a ausência das retrancas. Na contemporaneidade, trabalhamos uma notícia dividindo-a em vários tópicos, cada um em uma retranca. Apresentamos o fato em um primeiro texto e construímos outros falando de aspectos que não foram abordados no primeiro. É uma forma de mostrar os vários ângulos da notícia. Percebi que essa técnica não foi usada nos jornais pesquisados.

Outro fato que chama a atenção é que as notícias vinham misturadas à opinião do redator, ou do proprietário do jornal, hoje isso não costuma ocorrer. O jornal é dividido em cadernos, por assuntos, diferente dos editados em Cuiabá no século XIX, e existem as páginas específicas para as opiniões dos jornalistas, leitores, proprietários do jornal (editorial) e outros profissionais que queiram escrever. As categorias, jornalismo, informativo, interpretativo e opinativo, não existiam, tudo estava no mesmo texto, não era separado. Na verdade, observei que isso ocorria porque a sociedade usava os jornais como um espaço aberto, ali cabia tudo, informação objetiva, denúncia e opinião. E não deixei de observar que tudo começou com a propaganda, pois quando a tipografia foi trazida para Cuiabá, o objetivo foi muito claro, era para fazer propaganda do governo mostrando as atas.

Fazendo uma retomada da proposta inicial do trabalho, é preciso lembrar que ao selecionar o corpus para a pesquisa, escolhi seis jornais editados em Cuiabá no século XIX, A Imprensa de Cuyabá (07/08/1859), A Situação (05/09/1869), O Povo (21/01/1879), O Argos (30/04/1882), Echo de Cuiabá (06/03/1884), e O Clarim (18/07/1894). Tive acesso ao original de quatro deles, dois não foram localizados e me utilizei de cópias digitalizadas.

Encontrei quatro dos seis jornais selecionados na Casa Barão de Melgaço. Era apenas uma cópia de cada jornal, os outros dois com que trabalho nesta dissertação não foram localizados.

Esse trabalho não esgotou ainda o assunto, há muito o que pesquisar e descobrir. Mas a pesquisa para a dissertação trouxe dados valiosos para continuar essa, e fazer novas pesquisas. Ela nos permite ainda apoderar da história de Cuiabá, e daqueles que lá moraram, e nos estimula a pesquisar, estudar, e aprofundar no passado, para reconstruí-lo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO FILHO, Leodegário Amarante de. Base teórica de crítica textual. Rio de Janeiro: H. P. Comunicação Editora, 2004.

BAHIA, Juarez. Jornal história e técnica. São Paulo: Martins Editora, 1967.

BASSETO, Bruno Fregni. Elementos de filologia românica: história externa das línguas. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001.

COLLARO, Antonio Celso. Projeto gráfico: teoria e prática da diagramação. São Paulo: Summus, 2000.

DINES, Alberto. O papel do jornal. São Paulo: Summus, 1986.

ERBOLATO, Mário. Técnicas de codificação em jornalismo. São Paulo: Ática, 2003.

FOLHA DE SÃO PAULO. Novo Manual da Redação. São Paulo: Folha de São Paulo, 1992.

FREITAS, Maria Auxiliadora de. Cuiabá nos séculos XIX e XX. Biografia de uma cidade através de imagens. São Paulo: PUC, 2003. Tese de Doutorado.

LAGE, Nilson, Estrutura da Notícia. Rio de Janeiro: Editora Ática, 1993 A.

––––––. Linguagem Jornalística. Rio de Janeiro: Editora Ática, 1993 B.

MELO, José Marques de. Jornalismo opinativo. Campos do Jordão: Mantiqueira, 2003.

MENDONÇA, Estevão. Breve memória sobre a imprensa em Matto-Grosso. X - Coleção: Cadernos de História / 1.Cuiabá: Edições UFMT, 1975.

MENDONÇA, Rubens de. História do jornalismo em Mato Grosso. Cuiabá, 1963.

––––––. História de Mato Grosso. Cuiabá: Edição da Fundação Cultural de Mato Grosso, 1982.

MOUTINHO, Joaquim Ferreira. Notícia sobre a Província de Mato Grosso: seguida de um roteiro da viagem de sua capital a São Paulo. São Paulo: Typographia de Henrique Schroeder, 1869.

NOBLAT, Ricardo. A arte de fazer um jornal diário. São Paulo: Contexto, 2003.

ROSSI, Clóvis. O que é jornalismo. São Paulo: Editora Brasiliense, 2000.

SIQUEIRA, Elizabeth Madureira, DA COSTA, Lourença Alves, CARVALHO, Cáthia Maria Coelho. O processo histórico de Mato Grosso.Cuiabá: Gráfica UFMT, 1990.

ZARAMELLA, Sonia Maria Duarte. A comunicação em Mato Grosso – um panorama do jornal, do rádio e da televisão pós-divisão do estado. São Paulo: ECA, 2000. Dissertação de Mestrado.

[1] De acordo com o Novo Manual da Redação (Folha de S. Paulo), nariz-de-cera é “parágrafo introdutório que retarda a entrada no assunto específico do texto. É sinal de prolixidade incompatível com jornalismo” (1992: 93).

[2] Lide em português é tradução da palavra em inglês “lead”, traduzida como cabeça, líder, é o que se convencionou chamar no jornalismo do início do texto.